|

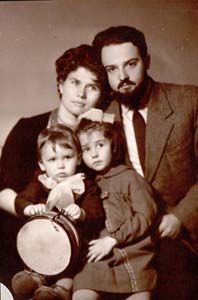

Предки отца Александра по материнской линии (Василевские) в начале 19 века уже жили в России, один из них был артиллеристом в армии Александра 1, а сын его, отслужив 25 лет при Николае 1, получил для себя и своих детей право жительства в столицах. Прабабушка отца Александра Анна Осиповна, рано овдовев, тем не менее одна воспитала семерых детей. Трое из ее сыновей были образованными инженерами, жили в Москве. В молодости, в период своей жизни в Харькове, она тяжело заболела и ее исцелил молитвой сам отец Иоанн Кронштадтский (не так давно причисленный Церковью к лику святых). Бабушка и дед отца Александра кончили университет в Берне (Швейцария). После учебы некоторое время жили в Париже. В роду отца Александра по материнской линии кроме инженеров и военных было также два писателя. Предки по отцовской линии известны плохо. Отец священника Вольф Григорьевич Мень родился в 1902 году, жил в Киеве. Потом работал главным инженером на текстильной фабрике в Орехово-Зуеве. Мать священника Елена Семеновна Мень (в девичестве Цуперфейн) родилась в 1909 году. Именно ее бабушка Анна Осиповна вложила в сердце девочки первые понятия о Боге. Живя в Харькове, в 1917 году Елена поступила в частную гимназию, в которой с увлечением (несмотря на еврейское происхождение) ходила на уроки Закона Божьего. В 8-м и 9-м классе уже жила в Москве у своей бабушки, где сдружилась со своей двоюродной сестрой - Верой Яковлевной Василевской, теткой будущего священника, оказавшей огромное влияние на его воспитание. После девятилетки Елена жила в Москве и работала чертежницей. Вышла замуж за Вольфа Григорьевича в 1934 году.

В первые полтора года семья Меней жила в доме в Коптельском переулке. Когда ребенку исполнилось 2 года они переехали в дом 38 на Большой Серпуховской в коммунальную квартиру 14. Маленького Александра отдали в прогулочную воспитательскую группу в одном из Арбатских переулков и с прогулками по Гоголевскому бульвару связаны самые теплые воспоминания отца Александра о детстве.

Маленького Александра одновременно с его мамой отец Серафим крестил 3 сентября 1935 года. Таинство крещения было совершено в одном из подпольных женских монастырей в Сергеевом Посаде тайно, ибо с начала 30-х годов архимандрит Серафим перешел в юрисдикцию Катакомбной Церкви, управляемой тогда епископом Афанасием (Сахаровым). Отец Серафим, ставший на несколько лет духовником маленького Александра а также его матери и тети, жил в подполье и только чудом избежал ареста. «В своей пастырской деятельности, - писал отец Александр, - о. Серафим, как и отцы Мечевы руководствовался советами оптинского старца Нектария». Его непосредственным наставником был старец Зосима (в схиме Захария). О.Серафим был подлинным продолжателем традиции русского старчества. Его подход к людям был всегда глубоко индивидуальным. Главное свое призвание о. Серафим видел в том, чтобы быть пастырем, кормчим душ, и «оберегать чистоту православия». Из домика в Загорске он продолжал духовно окормлять своих духовных детей. Незадолго до своей смерти в 1942 году он с определенностью предсказал матери маленького Александра, что ее сын станет великим человеком в Православной Церкви.

Позже отец Александр напишет о ней: «Подвижница и молитвенница, она была совершенно лишена черт ханжества, староверства и узости, которые нередко встречаются среди лиц ее звания. Всегда полная пасхальной радости, глубокой преданности воле Божией, ощущения близости духовного мира, она напоминала чем-то преподобного Серафима или Франциска Ассизского. У матушки Марии была черта, роднящая ее с Оптинскими старцами и которая мне так дорога в них. Эта черта - открытость к людям, их проблемам, их поискам, открытость миру». В 1943 - 1953 годах Александр учится в Московской мужской школе ном. 554 на Серпуховке (напротив Плехановского института). Ему с его способностями было душно в школьном мирке, энтузиазма к учебе не было, и о школе он сохранил самые мрачные воспоминания. Удивительно, но среди учеников этой школы было потом немало выдающихся личностей - поэт Андрей Вознесенский, режиссер Андрей Тарковский и др.

Его постоянные увлечения: кружок рисования у художника-анималиста Василия Александровича Ватагина в Зоологическом музее (потом у анималиста Трофимова), а также регулярные занятия биологией в биологическом кружке П.П. Смолина при Педагогическом институте. Александр увлеченно посещал Музей изобразительных искусств. Знал его досконально. Но также с детства он очень любил природу, часто ходил в загородные походы. Начал заниматься литературным творчеством в 8 лет, писал стихи и художественные эссе, а также очерки о природе и истории. В подростковый период читает книги по философии, богословию, биологии, истории, часто посещает Консерваторию, ходит в зоопарк рисовать животных. Позже отец Александр часто повторял: «Бог дал нам две книги: Библию и природу»

В 1947-48 году молодой Александр принимает решение стать священником. В возрасте 15 лет он начал читать на клиросе, петь в хоре и прислуживать в алтаре церкви Рождества Иоанна Предтечи на Красной Пресне. Немного позже он знакомится с инспектором МДА А.В. Ведерниковым, который в дальнейшем всегда оказывал ему всяческую поддержку.

В 50-х годах Александр познакомился с трудами Владимира Соловьева, который с тех пор стал его духовным учителем. Про Соловьева говорил, что тот «соединил в нем веру и наследие Святых отцов с философским мышлением». Но софиологию, апокалиптический пессимизм и утопические идеи Соловьева никогда не принимал. В те же годы много читал старых философов: Спинозу, Декарта, Лейбница. Его богословские интересы вращались вокруг апологетики. На 1-м курсе прочел «Столп и утверждение истины» Флоренского, был им восхищен. Тогда же задумал очерк общей истории Церкви (первую часть «Древняя Церковь» закончил в 1956 году, вторую «Средние века» - в 1957 году).

Уже вскоре после рукоположения (1960 г.) отец Александр сформировал все свои экуменические принципы, которым всегда следовал в своем пастырском служении. Он видел преимущества в других Церквах, но был истинно православным священником и, считая Церковь единой, всегда негативно относился к переходам в другие конфессии. История Церкви для него - это борьба подлинного христианства с языческими наслоениями. Мракобесие и обскурантизм считал позором для христиан. Рассказывал, что из богословов больше всего обязан русской религиозной мысли: В. Соловьеву, Н. Бердяеву, Н. Лосскому, П. Флоренскому, С. Булгакову (раннему) и С. Франку. Очень ценил С. Трубецкого. Из западных считал наиболее важными для себя К. Даусена, Гарнака (хотя его взгляды в целом не разделял), Честертона, Любака. В 1961 году познакомился с трудами Тейара де Шардена, который ему был очень близок. Из новых философов отцу Александру были наиболее близки Бергсон, Джеймс. В середине 50-х будущий отец Александр сближается с другом и прихожанином отцов Мечевых - отцом Николаем Александровичем Голубцовым, в прошлом дипломированным биологом. Его тогда называли пастырем московской интеллигенции. Николай Голубцов был человек открытый и демократичный, способный вести диалог с неверующими. Пастырское служение интеллигенции отец Александр наследовал от него. Отец Николай до самой своей смерти (1963 г.) был духовником Александра Меня.

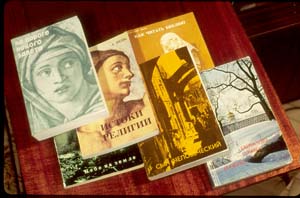

Все это время отец Александр продолжал заниматься литературным трудом. Уже в 1959 году он закончил первый вариант одной из своих самых замечательных книг о Христе «Сын Человеческий». Первая публикация глав из этой книги появилась в марте 1959 года в «Журнале Московской Патриархии». С тех пор отец Александр напечатал около 40 статей ( в том числе в демократических странах), в ЖМП - 12 статей. А в 1960 году начал писать шеститомную «Историю религий» в качестве введения в историю Церкви.

В 1964 году отец Александр был переведен в Церковь близ станции Тарасовка по Ярославской ж.д., где проработал вторым священником 6 лет. Число людей, приезжавших послушать вдохновенные проповеди отца Александра и поговорить с ним, неуклонно возрастало. Молва о нем распространялась все шире. В ту пору, когда государство запрещало верующим организовывать какие бы то ни было собрания (молитвенные, или для изучения Библии), отец Александр, помятуя об опыте Мечевских общин и в стремлении воссоздать общинный дух ранней Церкви, начинает организовывать при своем приходе так называемые «малые группы». Эти общины христиан, соединенные доверием и любовью, помогли многим людям по-настоящему прийти к вере, обрести друзей, изучить Священное Писание, научиться молиться. В общинах отца Александра создавалась «среда», в которой верующие могли бы чувствовать себя свободно.

Тогда же была написана книга о православном богослужении «Небо на земле» (после значительной переработки она получила название «Таинство, Слово и Образ») и «Откуда явилось все это». С 1964 по 1968 г г. отец Александр учится в Московской Духовной академии. Его кандидатская диссертация была посвящена монотеизму и дохристианским религиям.

В Новой деревне отец Александр завершил пятую книгу своей истории религий «Вестники Царства Божия» (Брюссель, изд. «Жизнь с Богом» 1972 год) и шестой том «На пороге Нового завета» (Брюссель, изд. «Жизнь с Богом» 1983 год.). В своем шеститомнике отец Александр ясно сформулировал свое убеждение, что

между данными науки и Священным Писанием нет противоречий. Противоречия видят

те, кто не знает истории и литературных жанров Древнего Востока, не умеет читать

Библию. Поэтому так много сил он отдал тому, чтобы научить современников понимать

Библию. В своих литературных работах отец Александр ставил перед собой такие задачи: 1) «проводить синтез Библии и науки, в том числе исторической, 2) рассказывать о церковной истории и жизни в Церкви в свете Евангелия.»

В Новой деревне количество его прихожан нередко превышало несколько сотен. (Количество же всех его духовных детей, скорее всего, насчитывает несколько тысяч). Большинство прихожан было из Москвы. Книги отца Александра, распространяемые нелегально, приводили к вере множество людей. А чтобы послушать его потрясающие проповеди люди приезжали из других городов. Такая бурная деятельность священника в Советском атеистическом государстве не могла остаться незамеченной. КГБ не давал ему спокойно работать никогда. Несколько раз он чудом избежал ареста. Когда уже казалось, что отстранение и арест неизбежны, началась «перестройка». В это время ведущие иерархи Православной Церкви предоставили ему широкие полномочия для миссионерской работы. В последние годы у него не было ни секунды отдыха. Но он считал, что не имеет права отказываться от новых возможностей сказать людям живое слово о Христе. Общество потянулось к Церкви после стольких лет торжества атеистической идеологии. Наступило время свидетельствовать о своей вере в полный голос.

Но слово проповедника убить не удалось. Сегодня имя отца Александра известно всему миру. Его книги уже переведены на многие языки, вышли огромными тиражами. Его голос, записанный на магнитофонные пленки при жизни, звучит по радио, его замечательное лицо запечатлели многие фотографии и видеопленки. Он продолжает свою христианскую проповедь.

Отец Александр верил в будущее христианской Церкви. Эта вера зиждилась на убеждении, что история имеет смысл. Он считал, что «Евангелие пока не реализовано и не понято, что его осуществление только начинается, и впереди у человечества еще долгая история». |

Протоиерей

Александр Вольфович Мень - выдающийся апологет и проповедник христианства конца

2-го тысячелетия. Крупнейший библеист и историк, блестящий писатель и

публицист, он на многие годы стал пастырем советской интеллигенции.

Протоиерей

Александр Вольфович Мень - выдающийся апологет и проповедник христианства конца

2-го тысячелетия. Крупнейший библеист и историк, блестящий писатель и

публицист, он на многие годы стал пастырем советской интеллигенции.

У

молодого Александра были широкие интересы. Он любил литературу, поэзию, музыку,

живопись, писал и иконы. Был страстно увлечен изучением природы, астрономией,

биологией. Много читал творения Святых отцов и о них (Иоанн Златоуст, Василий

Великий, Григорий Богослов, блаженный Августин, а также Добротолюбие и труды

св. Феофана Затворника).

У

молодого Александра были широкие интересы. Он любил литературу, поэзию, музыку,

живопись, писал и иконы. Был страстно увлечен изучением природы, астрономией,

биологией. Много читал творения Святых отцов и о них (Иоанн Златоуст, Василий

Великий, Григорий Богослов, блаженный Августин, а также Добротолюбие и труды

св. Феофана Затворника).

В

процессе изучения истории Церкви целиком перешел на экуменические позиции (единство

христианских Церквей). На этой почве в студенческие годы сблизился с Николаем

Евграфовичем Пестовым (1892-1982). Интеллектуал, открытый миру, профессор, доктор

химических наук, Пестов помог Александру узнать западное христианство.

В

процессе изучения истории Церкви целиком перешел на экуменические позиции (единство

христианских Церквей). На этой почве в студенческие годы сблизился с Николаем

Евграфовичем Пестовым (1892-1982). Интеллектуал, открытый миру, профессор, доктор

химических наук, Пестов помог Александру узнать западное христианство.

В 80-е

годы отцом Александром были также написаны: «Опыт изложения основ ветхозаветной

исагогики в свете работ русской библейско-исторической школы и новейших исследований».

Предназначалась эта книга к качестве учебника для Духовных академий. (В

настоящее время издана Фондом имени Александра Меня.

В 80-е

годы отцом Александром были также написаны: «Опыт изложения основ ветхозаветной

исагогики в свете работ русской библейско-исторической школы и новейших исследований».

Предназначалась эта книга к качестве учебника для Духовных академий. (В

настоящее время издана Фондом имени Александра Меня.  Отец

Александр считал, что важнейшими задачами современного пастыря должны быть проповедь

и миссионерство, а самая большая опасность для христиан - замыкаться в «благополучном»

церковном «гетто».

Отец

Александр считал, что важнейшими задачами современного пастыря должны быть проповедь

и миссионерство, а самая большая опасность для христиан - замыкаться в «благополучном»

церковном «гетто».

Для определенных

кругов его активная христианская и общественная деятельность стала невыносима.

На него сыпались угрозы, которым он не придавал значения. И ранним утром

9 сентября 1990 года его жизненный путь был оборван рукой убийцы.

Он шел на Воскресную литургию...

Для определенных

кругов его активная христианская и общественная деятельность стала невыносима.

На него сыпались угрозы, которым он не придавал значения. И ранним утром

9 сентября 1990 года его жизненный путь был оборван рукой убийцы.

Он шел на Воскресную литургию...